アドバイザー・アドバイジー制度

先端生命科学研究会でおこなう研究は、生命科学であればどんな研究でもかまいませんが、ひとつだけ条件があります。それは、その研究を一緒に進めてくれるアドバイザーを獲得することです。

私たちが行う研究は、人類にとって未知な領域の探究であり、当然そこには教科書は存在せず、いわゆる「先生」もまた存在しません。教員はいますが、あくまで一歩先を歩んでいるだけの先輩であり、学生のみなさんと共に研究する同士であり共同研究者です。よって、常に半学半教の精神で研究に臨んでいます。

そこで、先端生命科学研究会では、履修する学生全員が、学生または教員とアドバイザー契約を結び、アドバイジーとなります。研究会に入って数年たった学生は、学生である一方で、後輩たちにアドバイスする立場を兼ねて研究します。この時、アドバイザーは、アドバイジーの研究をスーパーバイズし、研究の計画、実施、成果物の作成などの指導にあたります。一方、アドバイジーは、アドバイザーの研究を支援する義務を負います(1学期あたり30時間)。支援の内容はアドバイザーが決めます。

呼び合う時には「さん」づけ

半学半教の精神と共に、慶應義塾では先生というのは創立者の福澤諭吉先生ただ一人であり、他の教職員も学生も分け隔てなく「君」づけで呼ぶ習わしがあります。先端生命科学研究会でもこの精神に則り、教員を呼ぶ際にも「〜先生」とは言わず、「〜さん」と呼びます。

先端生命科学は学際的学問

SFCのバイオは、データ駆動型の生物学を研究しています。ゲノムやメタボロームなど、今の生物学は大量の定量的データの網羅的測定が可能になっており、コンピュータで行う情報学的解析が不可欠になっています。よって、生物学の知識はもちろんとして、生物を構成する分子を理解する上で化学を、生物の動態を理解する上で物理学を、解析を行う上でプログラミングや統計・数学を、それぞれ極めていく必要があります。もちろん、最先端の研究は全て英語で書かれた論文や発表にあり、高い英語力も必須です。

ただし、研究会に入る前からこれらの能力を全部持っていることはまずあり得ませんし、臆することはありません。基本的に研究会に入ってから学ぶことができますので、研究に対する情熱と根性を持っていればokです。

一方で、英語力だけは事前に学習できますし、研究会に入ってからも継続的にコツコツと勉強を続ける必要があります。

テーマ替え・独自プロジェクト

先端生命科学研究会は複数のバイオ系教員による合同研究会として運営されています。また、山形県鶴岡市にある慶應義塾大学先端生命科学研究所の多数の教員も参画しています。よって、20名以上の教員による、数十の研究プロジェクトが進行する中、学生たちは合同研究会に入った後に、自由に所属するプロジェクトを選ぶことができます。

SFCの研究会は学部一年生から入ることができますので、学部の四年間で学会発表にまで至る学生も多数いますし、中には国際学術誌に論文が掲載される学生もいます。そういった中、数年間の研究を経て、新しいテーマに挑戦したり、特定の解析技術を持つグループで技術習得をしたり、と、プロジェクトやテーマを変えるケースもあります。先端生命科学合同研究会では、このようなテーマ替えは強く推奨されています。科学においてはさまざまな視点やアプローチから真理を探究することが重要であり、合同研究会としての運営はそういったプロジェクト間の移動や連携を推進する意図があります。

また、学生が自ら新規プロジェクトを立ち上げることも強く推奨されています。もちろん、研究を行う上では設備や研究費、そしてさまざまな面でのアドバイスなどが必要なので、新規プロジェクトの重要性をしっかりと説明して、「面白い、是非やろう!」と言ってくれるようだれか教員を口説き落とすことは必要ですが、学生諸君からの次世代のサイエンスの提案を期待します。先端生命科学研究会の主要なプロジェクトのいくつかは、実際に、学生が立ち上げたものです。

学生が立ち上げたプロジェクト例:

- 細胞シミュレーションを行うE-Cellプロジェクト

- ゲノム解析ソフトウェアを開発するG-languageプロジェクト

- のちにベンチャー企業Spiberを立ち上げるに至る人工クモ糸プロジェクト

⭐︎ポイント

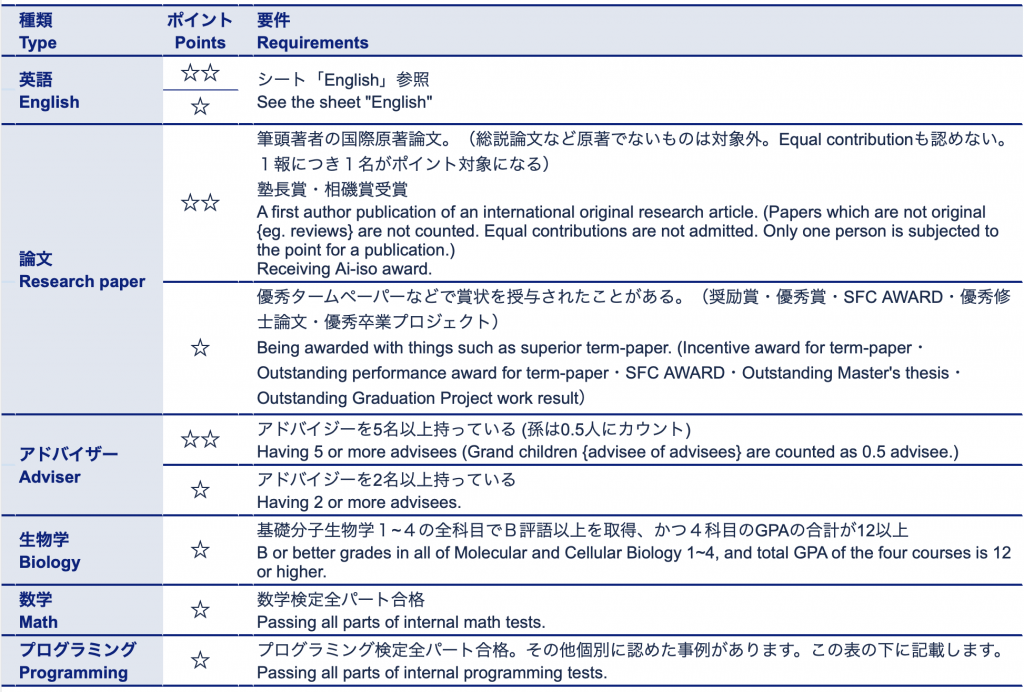

研究内では、研究に必要なさまざまなスキルを身につけたり、実績を挙げることで☆ポイントが付与されます。

☆ポイントを貯めると、国際学会、国内学会に参加する際に、保有ポイントに応じて、旅費・宿泊費・参加登録費の補助を受けることができます。研究に必要なスキルを得ながら、ぐわんばって世界的な研究をし、積極的に国内学会・国際学会にて発表していくことが期待されています。

RA-ship

研究を深めるためには、学部を経て大学院の修士課程・博士課程で探求を続け研ぎ澄ましていくことが不可欠です。「博士号」は、人類にとっての新しい「知」を発見するライセンスであり、人類の未来を切り拓く資格です。このような未来の創り手を育む環境を支援すべく、先端生命科学研究会では、複数の給付型RA-shipを備えています。

RA-ship受給やその具体的金額についてはさまざまな条件(⭐︎ポイント達成状況含む)がありますが、支給額は以下の通りです。

- 修士課程:最大7万円/月

- 博士課程:最大15万円/月

タームペーパーの査読

研究会に所属する学生は、毎学期末にその学期の研究をまとめたタームペーパーを提出します。先端生命科学研究会では、提出されたタームペーパーを学生同士で査読し合うシステムがあります。

プロの研究者は研究を論文としてまとめ、国際学術誌に発表しますが、この際に必ず複数の研究者が事前にその論文を査読し、研究として不十分な点や改善点などを指摘し、査読を経て出版に値するとされた論文のみが受理され掲載されます。よって、査読はプロの研究者は日常的に査読をする側、される側として行うプロセスであり、同時に論文をよりよくしていくため、そして、他の研究者の科学に対するさまざまなアプローチから学べるプロセスでもあります。

タームペーパー査読への参加は任意となっていますが、参加は推奨されており、研究会内での表彰候補になるのは査読を経たタームペーパーに限定されています。

五人組法

研究会のさまざまな仕組みは、教員が一方的に決めるものではなく、学生とともに作り上げるものです。この時に学生からの提案をシステマティックに行うために、先端生命科学研究会には「五人組法」というルールがあります。これは、複数のプロジェクトに属する学生五人以上の連名で提案された内容は、必ず教員間で検討・議論をしなければならない、というものです。皆がより楽しく、気持ちよく研究できるようにするために、学生諸君からのユニークな提案をお待ちしています。

五人組法によって決まったルールの例:

- タームペーパー査読制度

- ⭐︎ポイント条件(数学検定・プログラミング検定)